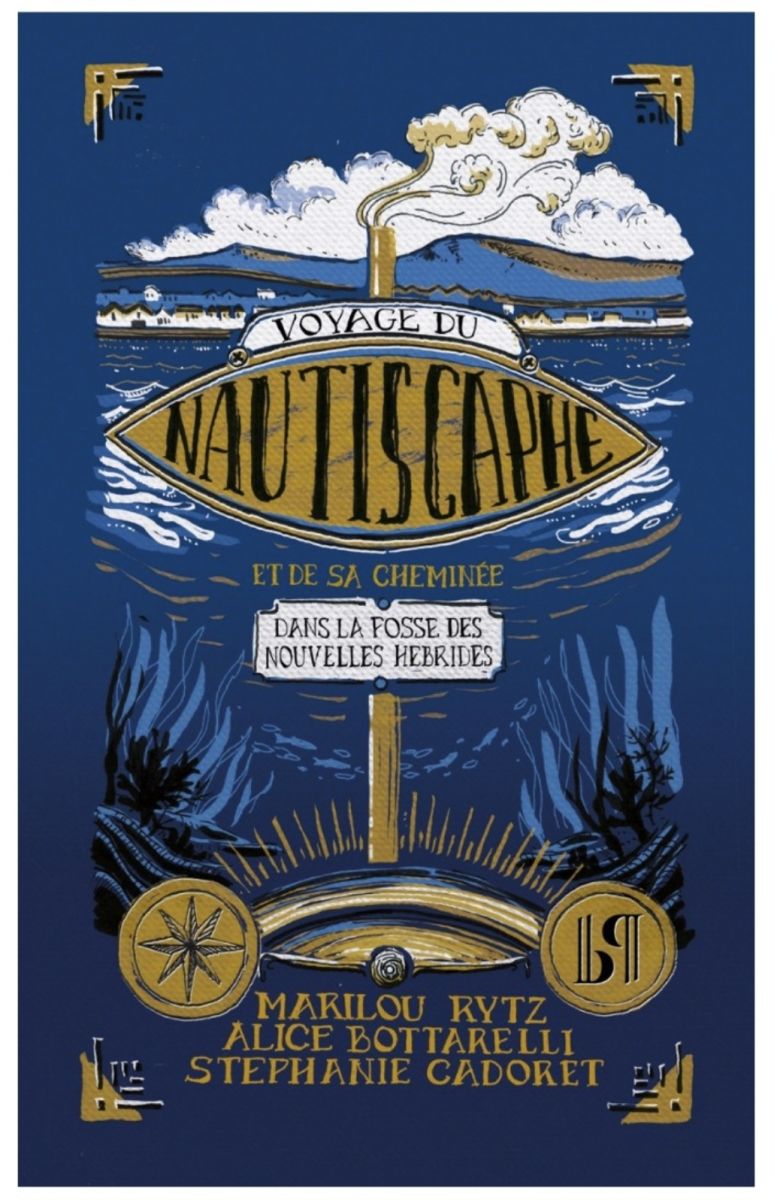

Compte rendu de : Alice Bottarelli, Stéphanie Cadoret et Marilou Rytz, Voyage du Nautiscaphe et de sa cheminée dans la fosse des Nouvelles-Hébrides, Prilly, Presses Inverses, 2024.

Résultat du travail à six mains de trois autrices franco-suisses, Voyage du Nautiscaphe et de sa cheminée dans la fosse des Nouvelles-Hébrides intrigue d’abord en raison de son dispositif textuel. Le roman se présente en effet comme la publication de « manuscrits retrouvés […] le 2 août 2023 dans une malle blindée, lors de la vente d’un immeuble strasbourgeois » (9), malle qui aurait appartenu à Pierre-Jules Hetzel, le célèbre éditeur des Voyages extraordinaires de Jules Verne. Les écrits en question sont de la plume des trois passagers·ères du Nautiscaphe, un sous-marin futuriste doté d’une immense cheminée, parti en expédition à la fin de l’année 1867. S’entrecroisent ainsi des extraits du « carnet d’observations » de James Mary Purcell, un botaniste et zoologue également auteur de feuilletons pour le compte de Hetzel, du journal intime de Margareth Rockefellington, une jeune femme ayant rejoint l’équipage de l’embarcation travestie en homme, et du carnet de notes de Magnus Anders, le médecin de bord au passé mystérieux. Chacun de ces protagonistes embarque à bord du Nautiscaphe avec son lot de secrets, révélés à la lectrice ou au lecteur au fil des pages. Grâce à ce dispositif, ce sont ainsi trois voix singulières qui se répondent, narrent parfois les mêmes événements selon des points de vue différents, et s’interrogent sur les intentions cachées des un·es et des autres. Les particularités de chaque support sont elles aussi exploitées : l’emphase de la diariste – « Cher Journal, quelle joie de partager avec toi ma dernière découverte » (82) – contrastent habilement avec les observations d’ordre scientifique du zoologue – « Relevé du jour : tortues, poissons volants, grand dauphin » (47), dialoguant elles-mêmes avec des considérations plus personnelles sur les membres de l’équipage et leurs habitudes. Deux voix supplémentaires complètent par ailleurs cette narration à focalisation multiple : d’une part, les somptueux dessins colorés réalisés par Stéphanie Cadoret, évoquant entre autres les espèces marines observées par les personnages ou les rouages du sous-marin, et d’autre part, un appareil critique sous forme de notes de bas de page. Ces dernières proposent des explications d’ordre lexical ou historique, sans jamais se départir d’un ton pince-sans-rire – prenons à titre d’exemple la note liée à l’expression « Mille sabords », prononcée par le capitaine du Nautiscaphe, qui précise que « bien qu’on ne puisse lire cette expression sans penser au capitaine Hadock, il est tout à fait possible que le capitaine Lloyd l’utilise […] » (116). Ce dispositif polyphonique propose ainsi à la lectrice ou au lecteur une expérience ludique et l’invite à croiser les éléments consignés par chaque énonciateur·rice pour reconstituer page après page le véritable voyage du Nautiscaphe.

Si le récit se présente en premier lieu comme un hommage réussi aux romans d’anticipation qui ont fait la réputation de Hetzel, les autrices dépassent largement le simple exercice de style, bien que le vocabulaire et les tournures empruntées aux écrits du XIXe siècle soient parfaitement maîtrisés. Le roman se double en effet d’un propos profondément actuel, qui atteint son paroxysme lorsque les passagers·ères du sous-marin découvrent une cité cachée au fond de l’océan, où vivent des êtres non-genrés en parfaite harmonie avec la nature, dans la tradition des utopies imaginées par divers penseurs à partir du XVIe siècle. Le roman d’aventures à la manière de Jules Verne se mue ainsi en fable écologiste : alors que Margareth s’adapte sans difficulté aux coutumes de ce monde des abysses, Purcell souhaite quant à lui absolument l’exposer au grand jour pour le bien de la science, au détriment du bien-être de ses habitant·es. Une critique de l’irruption de la folie technologique humaine dans un écosystème paisible à valeur de cri d’alarme dans le contexte de catastrophe écologique actuel.

Noé Maggetti

Image de couverture : https://pressesinverses.ch/produit/nautiscaphe/