SPECTRES – Archipel 46 (2024)

Spectre ou fantôme, c’est selon, ne se sait ni se saisit. Ineffable apparition de l’ordre du ça voir, pour filer le goût derridien du jeu de mots. En témoignent la convergence étymologique – spectrum et phantasma signifiant « vision » en latin et en grec – ainsi que l’opacité sémantique des deux termes, dont émane une interchangeabilité communément aveugle aux variations de leurs imaginaires respectifs. Ouvrant grand les placards de la revenance pour en dresser l’inventaire dans Fantômes, esprits et autres morts-vivants. Essai de pneumatologie littéraire (2011), Daniel Sangsue pointe d’emblée la labilité épistémologique de ses figures, prédisposées aux poncifs à force de définitions imprécises, voire contradictoires. Consacrer ce 46e numéro d’Archipel aux manifestations culturelles de la spectralité constitue alors un défi, en raison de l’indétermination et de l’omniprésence qui s’y trouvent conjuguées, fondant l’expérience de la hantise.

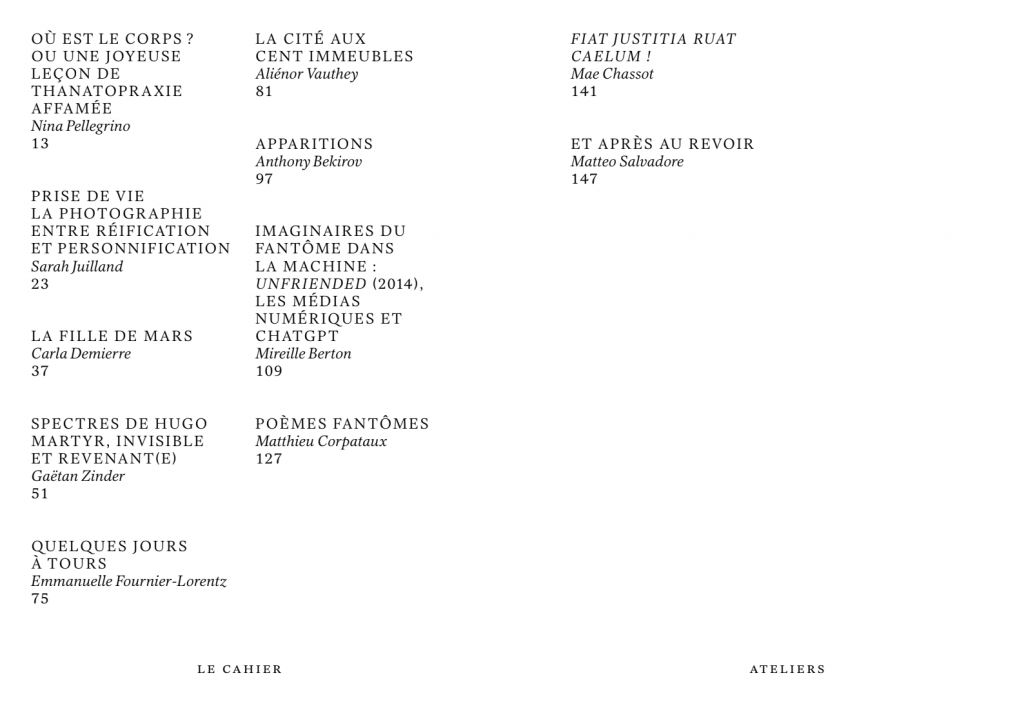

Spectres, fantômes et autres avatars de l’ombre – les textes réunis ne dérogeant pas au principe tacite de substituabilité – ne traversent pas seulement les murs des maisons. Foncièrement ductiles, ils transcendent les époques, les sociétés et les disciplines en s’y incarnant sous diverses formes et appellations. Dans le champ de la connaissance et de création occidentales, certaines périodes d’incertitude généralisée revêtent néanmoins une fonction structurante. Ponctué de révolutions politiques, scientifiques et industrielles, le XIXe siècle assure paradoxalement la pérennisation de la présence spectrale, qu’avivent les progrès réalisés en termes d’embaumement et d’enregistrement des corps. L’accès aux créatures de l’au-delà se démocratise sous l’action conjointe du spiritisme et des machines médiatiques, dont s’inspire une littérature aussi bien fantastique que réaliste. Puis, un saut temporel vers la fin du XXe siècle mène au Spectralities Studies qui, initiées par l’essai de Jacques Derrida cité en exergue, exploitent le puissance métaphorique et conceptuelle du spectre – préféré au fantôme en vertu de sa polysémie. Il s’étend progressivement à l’ensemble des sciences humaines, comme l’attestent son inscription au DSM-5 ou encore la lecture socio-politique qu’en propose Avery F. Gordon dans l’ouvrage Matières spectrales : sociologie des fantômes (2024), traduit pour la première fois en français. Depuis quelques années, la recherche universitaire francophone semble s’affranchir d’une posture de défiance à l’égard des sphères de l’occulte, qu’elle érige en véritable objet d’étude : un numéro spécial de la revue Critique signe ainsi « Le grand retour des fantômes » (2021), un Cahier de L’Herne sonde les Mondes invisibles (2023), la revue en ligne Archificitions interroge la culture visuelle du spectre (2024). Répondant à un engouement collectif, ce volume mêle fiction littéraire et critique académique pour épouser la double nature du spectre, tout à la fois embrayeur narratif et outil d’analyse transdisciplinaire.