Compte rendu de Nina Pellegrino, Charloose [2024], 2e éd., Genève, Cousu mouche, 2025.

« Surtout plus envie d’entendre tous ces gens rendus quelque part dans la vie. Alors que nous on zigzague sévère. Nos vies elles se racontent pas. Parce que y’a pas de fil narratif. À la fin ça fait pas une histoire… » (51). Comment dire la vie de celleux dont elle s’est momentanément retirée, qui cherchent à réintégrer un monde où iels « n’arrivai[ent] pas à fonctionner » (64), et auxquel·les la société ne cesse de demander ce qu’iels y font ? Sans prétendre apporter une quelconque résolution – sinon un peu d’espoir – aux existences trop souvent silencées ou sublimées par la littérature, Nina Pellegrino leur ménage, avec son premier roman Charloose, un authentique espace d’expression et d’incarnation.

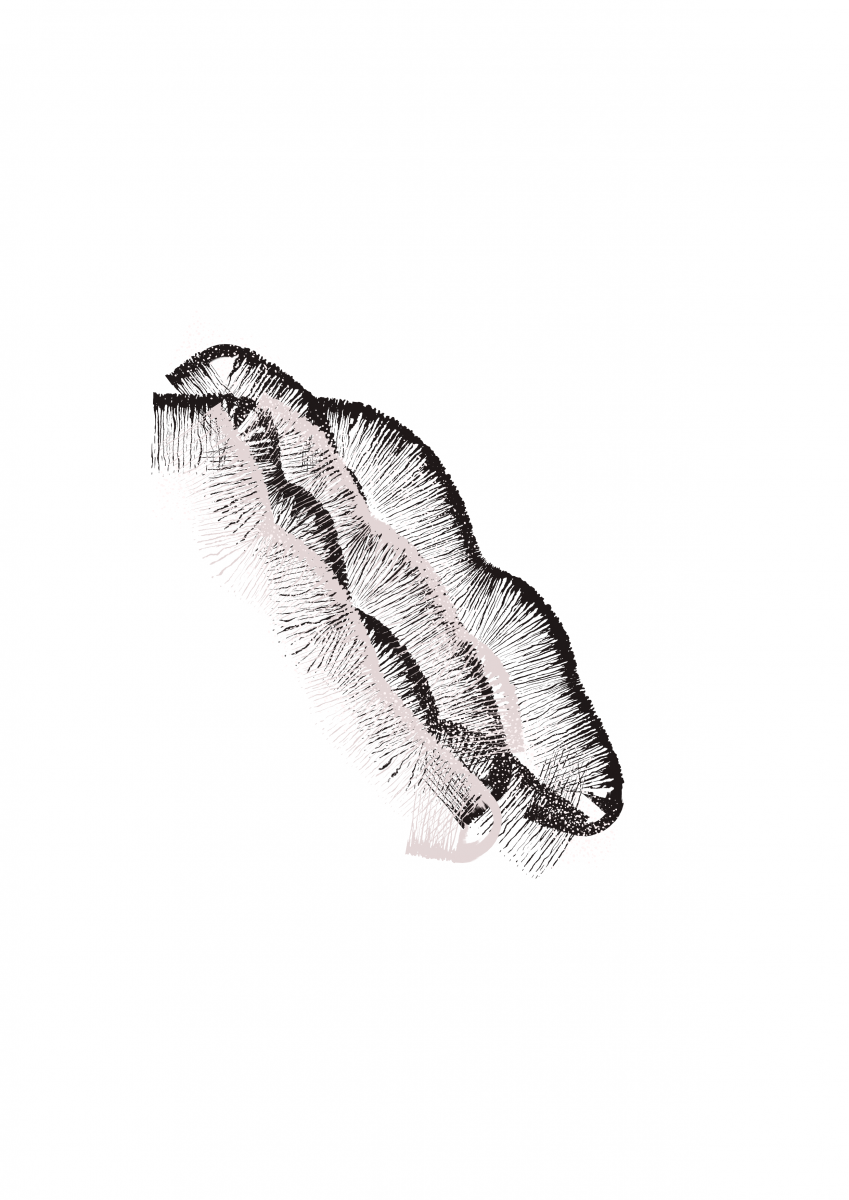

Faisant poésie de l’écart et récit de la confusion, l’autrice campe des personnages d’une banalité, voire d’une médiocrité touchante, à travers une écriture qui brasse hardiment les formes, les registres langagiers et les références culturelles. Pensionnaires d’un hôpital psychiatrique en Suisse, Bertha et le narrateur – son « camarade d’infortune calme et passif » (13) dont pourtant fusent les pensées et furète le regard – entreprennent un pèlerinage thérapeutique à destination de Charleville-Mézières, sur les traces d’un Rimbaud qui, lui, y repose. Allant d’aires d’autoroutes en friches industrielles, de cimetières en chambres d’enfants à naître, le duo rallie la vie par le bas, le travers et le creux, car « suffit que tu te tapes un jour à l’assurance ou au chômage, ou juste un dimanche de gueule de bois, un aprèm mal planifié, pour que tu sentes par tous tes pores à quel point c’est pas pensé pour être contemplé le monde » (208). Le sens du beau s’en trouve alors subverti, puisqu’il émerge de l’insignifiant et de l’indigne, de l’asphalte, du cheap et du gras, d’une carte détaillant la recette de la matelote d’anguille ou encore de Bertha pique-niquant toute nue dans une église. Filée d’un bout à l’autre du texte, une tension structurante oppose dilution et concrétion, porosité et rigidité, fuite en avant et arrêt sur image… Autant de polarités par lesquelles Nina Pellegrino évoque, avec justesse et sans jugement, l’alcoolisme, la boulimie et la dépression des protagonistes.

Charloose n’est pas un miroir sagement promené sur une grande route. La vie, ses difficultés et ses joies se réfléchissent dans l’auréole d’une pinte de bière laissée sur le comptoir d’un tripot, le pare-brise moucheté de sang d’un van, le hublot d’une machine à laver repérée sur un parking d’Intermarché. Finalement, ce sont peut-être la présence à soi et le lien avec l’autre – « c’est poignant de légèreté d’être là, avec elle » (181) – qui comptent le plus : le partage, quoique parfois maladroit, permet de faire communauté de ses ratés, érigés en cabane à draps de planètes ou en paëlla géante. Les lecteurices y participent à leur mesure, l’anonymat de la voix narrative conjugué à l’étendue de ses réflexions les invitant à une identification cathartique, à « un peu vivre [leur] période de détresse par procuration » (220). Paume contre paume, de paumé·es à paumé·es.

Sarah Juilland